风水涣卦详解事业, 涣卦是否适合变动工作

2023-10-30 02:39:25 2

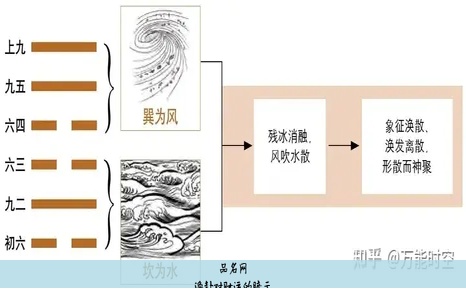

涣卦,下坎上巽,风在水上行,推波助澜,四方流溢。涣,冰水融化并流散之意。象征组织和人心涣散,当此之时,必用积极的手段和方法克服,战胜弊端,挽救涣散,转危为安。

《易经·涣卦》“涣:亨,王假有庙。利涉大川,利贞。”翻译成现代汉语是:涣卦,亨通,因为君王亲临宗庙,禳灾祈福。利于涉水过江河。这是吉利的。

《易经·涣卦》的《象传》又说:“先王以享于帝,立庙。”意思是,先王观此卦象,从而享祭天帝,建立宗庙,推行尊天孝祖的“德教”。

我从涣卦的得到的启示:人心涣散之时,以共同的信仰(迷信)凝聚人心。

古代帝王建立了宗祠庙堂,并都能按时祭祀,就是用来聚集人心,使能共同传承祖业。《易经·涣卦》也说如果君王以至诚之心,利用庙堂的庄严仪式,召集宗族大臣,聚合人心。如此就能度过难关,保持固有的基业。

古代帝王善于利用祭祀聚集人心,那些农民起义的领袖很多也善于利用宗教或迷信来汇聚人心。历史上第一次农民起义陈胜吴广起义一开始就是利用迷信来汇聚人心的。

公元前209年,阳城(今河南登封东南)的地方官派了两个军官,押着九百名民夫送到渔阳(今北京市密云西南)去防守。军官从这批壮丁当中挑了两个个儿大、办事能干的人当屯长,叫他们管理其他的人。这两个人一个叫陈胜,是个给人当长工的;一个叫吴广,是个贫苦农民。

七月,恰遇天下大雨,道路不通,他们估计已经误了到达渔阳规定的期限。过了规定的期限,按照法律规定是都该杀头的。

陈胜、吴广就商量说:"如今逃走也是死,起义干一番大事业也是死,同样都是死,为国事而死好不好?"陈胜说:"天下受秦王朝统治之苦已经很久了。我听说二世皇帝是始皇帝的小儿子,不应该他来继位,应该继位的是公子扶苏。扶苏因为屡次规劝始皇帝的缘故,始皇帝派他领兵在外地驻守。如今有人听说他并没有什么罪,却被二世皇帝杀害了。老百姓都听说他很贤德,不知道他已经死了。项燕原是楚国的将军,多次立功,爱护士兵,楚国人都很爱戴他。有的人以为他已经死了,有的人以为他逃亡在外躲藏了起来。现在假使我们冒用公子扶苏和项燕的名义,向天下人民发出起义的号召,应该会有很多人响应。"吴广认为很对。于是他就去占卜吉凶,占卜的人知道他们的意图,说道:"你们的事都能成,能够建功立业。然而你们向鬼神问过吉凶了吗?"

陈胜、吴广很高兴,揣摩占卜人所说向鬼神问吉凶的意思,说:"这是教我们先在众人中树立威望。"于是就用朱砂在一块白绸子上写了"陈胜王"三个字,塞进别人用网捕来的鱼肚子里。戍卒买鱼回来煮着吃,发现了鱼肚中的帛书,对这事自然觉得很奇怪了。"陈胜又暗中派吴广到驻地附近一草木丛生的古庙里,在夜里点燃起篝火,模仿狐狸的声音叫喊道:"大楚兴,陈胜王。"戍卒们在深更半夜听到这种鸣叫声,都惊恐起来。第二天早晨,戍卒中到处议论纷纷,都指指点点地看着陈胜。

吴广一向关心别人,戍卒中很多人愿为他效劳出力。押送队伍的县尉喝醉了酒,吴广故意多次扬言要逃跑,以激怒县尉,惹他当众侮辱自己,借以激怒众人。那县尉果然鞭打吴广,县尉又拔出佩剑,吴广奋起夺剑杀死了县尉。陈胜帮助他,合力杀死了两个县尉。随即召集属下号召说:"各位在这里遇上大雨,大家都误了期限,误期按规定要杀头。即使不被杀头,但将来戍边死去的肯定也得十之六七。再说大丈夫不死便罢,要死就要名扬后世,王侯将相难道都是祖传的吗!"属下的人听了都异口同声地说:"我们心甘情愿地听凭差遣。"于是就假冒公子扶苏和楚将项燕的名义举行起义,以顺应民众的愿望。大家都露出右臂作为标志,号称大楚。

历史上的很多的农民起义也都是先利用宗教建立组织,凝聚人心,然后发动起义的。比较有名的是太平天国农民起义运动。

在丰盛安逸的环境中,人心容易涣散,以致重私利而忘公益,社会风气逐渐就会败坏。所以在这样的状况下,必须采取相应的对策,及时挽救。 涣卦意在告诉我们,处于涣散之时,首先要凝聚人心,以求安定;然后逐渐消除私心,抑制私利,革除弊端,造福于公众。

@一苇渡比赛这个没必要,输赢且不论,但意气之争这个是跑不了了。能赢人的是德行,而非力量,胜人者有力,自胜者强。理不辩不明,大家畅所欲言,各从所愿,这样就很好了。年轻人都觉得看尽天下书,自以为自己眼界最高,何必跟他一般见识。成汤说:“欲左,左。欲右,右。不用命,乃入吾网”,蒙卦说:“匪我求童蒙,童蒙求我”,同理而已。

我解释一下这个就是蒙卦在现代社会中的价值,这就是蒙卦给我们的启示。

对于蒙昧无知的人,对于那些不懂道理而要拼命跟你辩论的人,我们应该如何看待,如何相处?

蒙卦在自然界的象征:上面是石头/高山(艮),下面是流水,江河(坎);

蒙卦在事物发展上的象征:上面是阻碍(艮),下面是危险(坎);

蒙卦在个人学习上的象征:上面是困难(艮),下面是智慧(坎);

蒙卦,上接屯卦,下启需卦。从周易的卦序来看,代表屯所代表的新生事物,在顺利出生之后,就将面临蒙昧,不知道如何继续生存发展的困境,对应到个人身上就是急切的需要学习知识,获得生存的技能;对应到组织身上就是急切的需要找到组织长期发展的战略,和方向。

亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三瀆,瀆則不告。利貞。

《彖》曰:蒙,山下有險,險而止,蒙。蒙,亨,以亨行,時中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志應也。初筮告,以剛中也。再三瀆,瀆則不告,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。

《象》曰:山下出泉,蒙,君子以果行育德。

初六,發蒙。利用刑人,用說桎梏,以往吝。 九二,包蒙,吉。納婦吉,子克家。 六三,勿用取女,見金夫,不有躬,无攸利。 六四,困蒙,吝。 六五,童蒙,吉。 上九,擊蒙,不利為寇,利禦寇。

蒙卦的启示最重要的两点就是:“匪我求童蒙,童蒙求我”, “童蒙,吉。”

“匪我求童蒙,童蒙求我” ==》 针对的是老师;针对的是公司的顾问,参谋,战略策划活动;

“童蒙,吉。” ==》 针对的是个人,组织的领导人,组织的员工;

大部分人看到高山的时候,总会想如果有流水的配合,这个山会更加的美丽,但是大家有么有想到,如果一座高山,没有水的滋润,它还能美丽得起来吗?

大部分人看到长江从三峡中奔腾而过的时候,都在赞美造物的伟大,但是大家有没有想过,长江是如何冲破重重的阻碍的呢?

大部分在进入大学,首次就业的时候,都觉得前途困难重重,不知道如何去应对,但是大家有没有想过,利用自己本身存在的智慧呢?

古代研究易经的学者、圣人在看到了同样的卦象之后,得出了各有不同的观点,大象说“君子以果行育德”,君子看到山泉喷勃而出,就体会到要培养的是自己的德行,让自己的智慧和德行能够得到锻炼,让自己从愚昧和无知中解脱。

彖说“匪我求童蒙,童蒙求我,志應也”,要教导蒙昧的百姓,就应该让百姓自己努力求解,自己探寻,最后我在加以启示和指点,这样就能让他们学有所得,孔子说“教导学生,不到他想弄明白而不得的时候,不去开导他;不到他想出来却说不出来的时候,不去启发他。教给他一个方面的东西,他却不能由此而推知其他三个方面的东西,那就不再教他了。”

因为人是很奇怪的生物,你拼命塞给他,他不珍惜;他拼命想探求而无所获,你指导一下,他就会很珍惜,从而牢牢的记住。

类似于小米手机的经典营销方案,饥饿营销,是否就可以类比于蒙卦呢?

古人说“牛不饮水强摁头”,蒙昧无知的人,就好像是不愿意喝水的犟牛,你何必要强摁他的头,逼他去喝水呢?他渴了,找不到水源,自然会来找你。

所以针对个人而言,去教导别人,不是去板起面孔做严师,而是激发学生求知的欲望,然后加以合理的点拨;

所以针对领导而言,去指挥下属,不是去事无巨细的一手包办指导,而是合理的设置问题,关键点,让下属在克服困难的时候,自发的掌握应付困难的技巧;

所以针对新创立的公司、组织而言,不是去规划最牛逼的策划方案,而是去了解客户的真正需求,从而提炼出稍微超出客户期望的方案,最终让客户在使用的过程中,逐步的学习,不断的了解,增加客户的粘性;

然后在取得一定成功的时候,个人、企业的领导人、组织的领导人能够时刻不忘“童蒙”的心态,我们说的“不忘初心”,什么是初心,就是我们的原点,而我们的原点,就是仿佛小孩子,充满对世界的好奇心,充满求知的欲望。

这,才是“童蒙,吉”的原因。

===============王路的分割线====================

实名反对

易经在现代社会中的价值何在?这个问题真是送分题,因为周易通篇讲了什么呢?

变化

变化

变化

看了王路老师的言论,估计儒家祖师爷孔子也会忍不住要从地下站起来吧,来看看综合了孔子易学思想的《系辞传》是怎么说的:

《易》之为书也,不可远。为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。

其出入以度外内,使知惧。又明于忧患与故。无有师保,如临父母。初率其辞而揆其方,既有典常。苟非其人,道不虚行。

这段话都讲了什么?王路老师大概都忘了,结果看了半天就看出来“装逼”和“忽悠”,太让人失望了。

来白话翻译一下:

《易》这部书,人生不可须臾疏远啊。宇宙万物发展的规律(道)从古到今经常变迁,道从来都是变化多端从不固定,周流六合虚空,事物的发展或上或下没有常态,刚强和柔弱经常易位 (谈无语按: 变动不居,类比于地球无时无刻不在宇宙中行进,从未固定在一点;周流六虚,道古往今来、时间空间都包括在内;上下无常,人生际遇也;刚柔相易,势力此消彼长也)

不可固执于一种典常,唯有观其变化的所往,才能周明其道。《易》,启示我们出入进退,内外往来都要合于法度,或在外以安边定国,匡齐天下,或在内以正心诚意修身养性,皆使我们知道戒惧谨慎,以免除灾祸。同时,明了忧患的原因,虽无师保在旁,《易》却好像父母在自己面前,可以随时请教。起初要依循它的言辞去学习、领悟,再去推度它背后的方法、法则,如此就会找到相对不变的本质,然后可以以此作为典常了。

如果学易的人,不是这样懂得《易》的方法,又能上下认真求索的人,他们是不会明白“道不虚行”的,不会明白道的运作自有其内在规律的。

周易是这样讲的:

《乾》《坤》告诉我们宇宙、世界是怎样生成的,男性和女性,领导者和被领导者应该遵循什么样的法则行事;

《屯》告诉我们新事物的创生是多么的艰难,我们如何应对这样不利的局面;

《蒙》告诉我们如何从新生儿的蒙昧走向成熟和睿智;

《需》告诉我们如何辨别合理的需求,如何追求合理的需求;

《讼》告诉我们如何处理纷争、争端,如何不讼而吉;

《师》告诉我们怎么样才是师出有名,怎么样在竞争中获胜;

《比》告诉我们怎么样寻找榜样,跟随榜样学习,与人团结;

《小蓄》告诉我们怎样在资源稀缺的状态下,积蓄能量,积累经验;

《履》告诉我们如何依礼而行;

《泰》告诉我们君子势大,社会太平时如何行为处事;

《否》告诉我们小人势长,社会黑暗时如何明哲保身,不为所害

这些道理,在数千年后的今天,依然是一样适用的。

智者见于未萌 愚者暗于成事

《系辞》曰:圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。是故吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也;变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也。六爻之动,三极之道也。是故君子所居而安者,《易》之序也;所乐而玩者,爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占,是以自天祐之,吉无不利。

“观象” 和 “玩占” 是一体两面,不懂得易理,看不懂易象,说明学易没入门,不懂得占卜,死学易理,这样的人不能通达,拘泥于书本,也是无用。

一点心得,供喜《易》玩《易》的网友参考。

谢邀!从一个人的角度来讲,真的不一定!有些人就是命中注定的桃花运不足,无论怎样使劲,也很难遇到到自己喜欢的人,而有些人感情上的风水就比较顺。。。

但如果从一对恋人的角度上来讲,有时候俩人的情感的确是会风水轮流转的,主要还是要看人的性格。就像开始男的对女朋友好到了掏心掏肺、无微不至,但女的却不怎么太感激和给予回报,时间长了,男的热情彻底消失,这时,风水开始转向,某些性格的女生就会反过来对已经冷淡的男生开始一往情深。

情感中的风水是一个信则有的理念,和缘份是一个道理!

Hope this helps!

小土豆君

看跟那个仙佛有缘,只要他肯帮你,去那个寺庙道场都可以,好比我弟弟,普贤肯帮他,去年去峨眉山许愿,两个月得了8 90万,今年还愿去了,今年我就去了天下第一财神庙,离许愿的目标还有点差距,看缘分,如果你没有头绪又没梦见要去哪里,建议你也去天下第一财神庙,在杭州灵隐寺旁边

【原文】涣,亨。王假有庙,利涉大川,利贞。

【译文】涣卦,亨通。君王来到宗庙祭祀先祖,有利于跋涉大川,利于守正道。

【启示】涣本意指水流分散,引申义为涣散、离散,主凶象。也表示民心反离、分裂。涣散不完全等于凶险,事物的发展往往是有散有聚的,散与聚是互相依存的辩证关系。水聚集于湖中,蒸发为水汽,这是散;但是雨又给湖泊补充了新的水源,这是聚。人与人、每个组织之间都经历过有散有聚的过程,原有的形态在完成特定性的使命后终将瓦解,而新的关系又将逐步确立。涣散促使陈旧制度瓦解,而孕育着新事物的诞生。关键是要抓住机遇,拯救涣散,促使其向聚合的方向转化。

涣卦所描述的便是人类大迁移的场面。远古人类发明了舟楫,于是离开故居,漂洋过海,流散到世界各地。如美洲的印第安人便是从我国流散过去的移民。迁移更有利于生存,所以亨通。来到新的居住地后,部落酋长第一件事便是要建宗庙,因为宗庙祭祀可以团结民众,所以这是最重要的事。

得此卦者会有任性、放纵的性格。求财难成,有不测之灾或蒙受损失,也有住居劳苦之象。我难彼顺,有颓废不振的运势。陷入困难,涣散溃败,向心力丧失,离心力增加。事业、感情、婚姻的根基开始松动,内部有不和,导致人们心神不宁、精神不佳,心绪沉闷。应稳定情绪、定下心神,在不稳定的情况下坚持主见,或远方交涉,或迁居,收拾涣散之局,重整聚合。

初六:用拯马壮,吉。

用来拯救的马匹强壮,吉祥。

【启示】涣散刚刚开始,拯救起来还比较容易。初六处于迁移的初级阶段,人们走得累了,可以骑着马继续前进,寻找着自己的乐土。这是交通工具给人类的迁移带来的吉祥。如果没有先进的交通工具,人类靠两只脚是无法走到世界各地的。因为有大山与海河阻挡着。

九二:涣奔其机,悔亡。

水波冲到岸边的台阶上,没有悔恨。

【启示】涣散之时奔向可供凭依的几案,说明九二得遂阴阳相聚的愿望。九二处在涣散之时,凭着自己如壮马般的才力,不去拯救涣散。与其救而无功,不如急速离开危境到安稳的地方去。哪里是安稳之地呢?九二把初六看做可以安居之地。九二处涣散之时而急就于初六,得以实现阴阳相聚的愿望。

六三:涣其躬,无悔。

水波冲击着身体,没有悔恨。

【启示】水冲击着身体,这个身体应当是舟的体表,人们乘舟远行了。波涛拍打着船舷。人们在茫茫的水面上航行,这水有可能是海水,也有可能是湖水,也有可能是河水,总之,他们在朝一个陌生的国度前进。这不应当悔恨。尽管前面的乐土也许是别人的领地,那么继续向别的地方行进,寻找自己的乐土。

六四:涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。

水波冲击着人群,大吉祥。水中的人群聚为山丘,不是常人能够想到的。

【启示】六四作为一个公正无私的大臣,不仅能够解散自己的朋党,使国家大吉,而且还能解除各种有碍统一的小群割据势力,涣散小群而重新聚合如山丘般的国家。做到这一点是很不容易的,这不仅要求六四自身素质要好,能大公无私,还要有政治抱负、政治远见。

九五:涣汗其大号,涣王居,无咎。

浩瀚无边的大水袭来,人们大声呼喊,水流到了王宫附近,没有灾难。

【启示】当身体郁结风寒时,若能发一场大汗,病就好了。国家、社会也是如此,积弊久了,会出现各种问题,这时也需要“发汗”,将长期淤积壅滞的各种弊端一扫而尽。所以用“发汗”来比喻君王号令很恰当。六四只是执行号令的大臣。当机立断发布号令的是九五。有这样一位具有远见卓识的领导者坐阵指挥,又有六四这样无私干练的大将来贯彻执行,定可拯涣成功。

上九:涣其血,去逖出,无咎。

流血后,远离伤害,没有灾难。

【启示】经过各爻的努力,大乱达到了大治,大散达到了大聚,终于达到了治涣的目的。故上九能远离伤害。涣散瓦解了旧观念、旧制度,同时也就孕育了新观点、新制度。拯治涣散的最好办法莫过于使用涣散的手段,以其人之道还治其人之身,散尽朋党,解除割据,国家自然由散而聚。

【涣卦点睛】涣指涣散,但不完全等于凶险,此卦凶中藏吉,同心同德则可化险为夷。得涣卦者如同风行水上,平地要起波澜。没有不散的筵席,好朋友也不能厮守一生。情缘将尽,猜疑已生,间隙已成,不要最终闹个不欢而散。

先说一个结论:《易经》没有,也不应该有任何科学原理。

如果题主将自己可能对《易经》的实践,对比成某种“科学原理”的效用,那么我的建议是题主就无须学习《易经》了。

因为科学原理的“有效性”和《易经》的实践性是根本无法通约的。

任何的相互比较,不管是“类比”还是“对比”,科学原理的对象化工具理性与《易》的主体性工具实践的宗旨是完全不兼容的。

把《易》纳入对象化范畴来与“科学”做出比较,《易》来被称为“伪科学”的资格都没有。

很好,这个结论做完之后,我们可以开始一个详细的解释了。

首先,追根溯源,我们必须明白,《易》和题主所谓的“科学原理”是两种完全不同的认知模式的产物。

为了把事情尽量说的易懂,我尝试着先不说这两个认知模型是什么,我先把这两种认知模型在语言演化中间的对等物,给大家做一个展开。

那就是“表意文字”和“表音文字”。

一般情况下我们会把表音文字和表意文字当成是文字演化中间的两个“类别”。

但对不起,这种传统语言学上的比较是有致命缺陷的。

为什么?

因为表音文字是典型的对“语言”的符号化转译。

也就是当人类语言成熟之后,我们“借用”了一种符号系统,对语言的“语音”做出了“记录性”的符号标注,这就是表音文字。

比如希腊文字,它是借用腓尼基人的“符号”来标注希腊人的发音。

也就说表音文字出现有一个前提,那就是语言的成熟。

而表意文字,却完全不是这个路数。

我们先看一个图示:

这个东西叫做“人工搬运物”。

什么意思?就是说这个像人脸的“石头”,并不是人类雕刻出来的人工产物。

而是很可能早到南方古猿时代,类人猿从自然界中间寻找到的自身形象的觉察物。

这个东西的发现对语言学具有颠覆价值的原因是,它很可能解释了表意文字完全不同于表音文字的“演化历程”。

早在现代智人还没有形成之前,“人工搬运物”作为人类对自身的觉察就已经开始以一种“符号提取”的方式出现在自然物的有意识的选择,而不是制造之中。

这一发现,甚至会撼动人类工具演化的诸多理论。

比如,我们完全可以设想,最早期的工具演化就是一种“人工搬运”。

我们把“尖锐”、“锋利”、“结实”等诸多概念从自然物中“搬运”入自己的工具集里。

因此所有的人类创造,首先必须能够提取“意义”,随后才能制造工具。

这就是表意文字的恐怖之处。

它根本不是语言的“记录”,甚至更合理的猜测是,它反而是语言的缔造者。

很好,我们既然在谈论《易》,为什么我们要谈论表意文字?

因为“表意”文字在最初并不能理解为语言学意义上的“狭义文字”。

表意文字在最初作为一种表意符号,是用来创造一切人类文化的意义基底的。

我们对世界的所有在认知上的所谓“理解”,都需要表意符号的“收敛”才能真正形成。

也就是说,没有表意符号的创造性“觉察”(收敛),就不会有人类的文明。

而《易》就是对这种表意符号在人类认知实践上的一种珍贵的记录。

到今天为之,我没有看到任何一个系统,能像《易》那样将主体性认知进行“实践操作”的符号系统。

这个系统对我们理解“认知为何”,以及如何实践真正具有创造性认知来说,几乎无可替代!

那么回到“科学原理”,它到底是什么呢?

我想起了赖尔在《心的概念》中对所谓科学规律的一个总结。

大概意思是,一切(科学)规律都是对“物”的支配,却不是对行动(事件)的决定。

什么意思?

就是说,科学原理只不过是下棋的规则,而根本不关心谁在下棋,也决定不了谁是下棋的高手。

你掌握了科学就像掌握了如何下棋,仅此而已。

科学“家”可以培养科学家,但科学培养不出科学家。

而科学家如何创造/发现了科学原理?

对不起,你问一百个科学家,最起码也要有几十个不同的方法。

没有什么科学方法的问题,知乎上所有罗列的所谓“科学方法”,只不过是“下棋规则”的再解释,而是否能下好棋?

那跟科学有什么关系呢?

好了,勉强说清楚了一些前置观念。

我们可以继续往下推进了。

科学原理的这种“后置定义”并不是科学独有的。

希腊哲学、古典宗教(比如基督教)、科学主义共有着这样的特色。

说到底,它其实都源于希腊哲学的“形式——定义”的认知模型。

在形式——定义的认知模型中,我们把整个世界进行了对象化处理。

从此之后,我们不再相信世界的“意义”和我们自身参与的实质性。

不管是“灵魂”(这个概念来自于希腊哲学),还是永恒客体(宗教的上帝),亦或是客观世界(观念论的客观性定义)。

这些所有的世界的解释,都与人的创造性丧失了根本关联。

有什么本质的东西,就如科学原理一样客观的存在在那里,而我们不过是这些“客观”在时间演变中的“副现象”(幻觉)罢了。

可《易》却完全和这种思想不搭边。

它继承了神话时代“体验——觉察”的认知模式。

它相信表意符号对世界的实践是世界得以实现不可或缺的一部分。

在这样的认知模式中,人既不是客观的,世界也不是主观的。

世界根本不是对象化的产物(不管这个对象化是唯心还是唯物,是客观还是主观)

世界说到底是一种实践的生成——一种自创生。

人并不是一个“客观存在”的物。

人是世界实践自身的——拟人。

这就是令我震撼不已的——神话思维。

《易》是神话思维的代表,而科学原理是哲学思维的产物。

神话思维可以被象征为“体验——觉察”。

哲学思维可以被命名为“形式——定义”。

我们今天全盘接受的一切现代化陈述,皆遵从于“形式—定义”的化约。

根本没有去类比《易》作为神话思维的空间。

更令人唏嘘的是,

自宋明理学之后,由于佛教压力等因素。儒家文化对《易》又做了一次大改造。

这次改造将《易》的神话思维的价值大大抹杀了。

义理对《易》的解释,变成了《易》的唯一价值。

基于“认知”的实践操作的消失,使当今的大部分中国学者们,以维护学术严肃的名义,放弃了对《易》表意符号创造价值的所有探索,一门心思的深入到了所谓“哲学”的狭隘定义之中,使《易》成为了一个残缺的,关于现代思想的残渣。

而同时,宋明理学之后对《易》对象化处理也吊诡的带来了术数的繁荣。

从河图洛书开始,借助《易》的名义,紫微斗数、六壬、奇门遁甲……无数的明清术数走进了对世界的“确定性预测”这么一个客观性表述之中。

到这里,这些术数动用起了纯粹的“形式——定义”的手段,因此也到这里,它们才可能被实证科学类比为“伪科学”。

而《易》也悲哀的被带入了这个对象化、形式化的泥淖。

以至于到了当代,莫名其妙的把气类比为“能量”,把“感应”类比为“磁场”。

一时之间,这种扭曲《易》为“伪科学”的社会冲动,无处不在……。

而却很少人,哪怕愿意去审视一下,

这个从人类上古时期,继承下来的对“认知”的洞见,

是否与当代的一系列认知科学的先锋性发现有所呼应???

从“具身认知”到“延展认知”。

从复杂系统的“收敛问题”,到意识的还原性难题,以至于ANN的黑盒情境……

不,我们在科学主义的摇旗呐喊中,已经忘记了“客观性”这个观念是如何建立在德国观念论的崛起之中的,

我们同样也忘记了,作为一种认识工具的“技术”,科学只不过是一种对“技术实践”的命名,而不是技术实践本身。

我们忘记了太多,以至于到了题主这里,

我们甚至已经可以毫不犹豫的去用科学原理来类比《易》的价值……。

好了,我的所有感慨到此结束。

问题再一次被我回答的支离破碎了。

我相信大概没有人可以从这个回答中掌握《易》的什么原理了。

不管这个原理被称之为“科学原理”还是“哲学原理”,亦或是“术数原理”。

不,假如易是对“体验——觉察”认知模式难能可贵的一种继承。

那么它就绝不可能与“原理”有任何互通之处。

以上。

PS:

言尽于此,但我总想给哪怕一个与我一样对这个世界的“创造性”充满疑惑的人,一个可能的探索的窗口。

我走了很多弯路,有些记录也许能成为哪怕只是指出“错路”的路标吧!

所以留下几个相关知识的线索吧。